il Maestro Pasquale Vene, clarinettista e compositore

Un’interessante marcia funebre da ascoltare durante la processione del Venerdì Santo è “ Buon Viaggio Papà” di Pasquale Vene, compositore originario di Luzzano (Benevento) che abbiamo già conosciuto con un incontro-intervista dello scorso mese di settembre poichè vincitore della sesta edizione del concorso di composizione di marce sinfoniche di Conversano (Bari), e componente della Banda dell’Arma dei Carabinieri. La composizione è risultata terza classificata al 1° Concorso di marce funebri “Note Per l’Anima” di Sant’Agnello (Napoli) nel 2024. L’organico strumentale prevede flauto, oboe, clarinetto piccolo in mib, primi, secondi e terzi clarinetti, clarinetto basso, sassofono soprano, sassofono contralto, sassofono tenore, sassofono baritono, sassofono basso, corni, trombe, tromboni, flicorno sopranino, due flicorni soprani, flicorno tenore, due flicorni baritoni, flicorno basso e contrabbasso, tamburo (scordato), grancassa e piatti. Tutto l’organico contribuisce all’apertura della marcia con un considerevole arpeggio ascendente (per ben quattro volte), in cui corni, tromboni e percussioni svolgono un ruolo di tappeto armonico terzinato.  Questo intervento andrà a confluire nella fase immediatamente dopo l’arpeggio, dove interverranno anche le trombe con un brevissimo segmento melodico discendente. L’ascoltatore sarà così immediatamente immerso in questo “scuro” percorso iniziale, come se il compositore volesse attirare la sua attenzione con tutta la forza strumentale e condurlo nell’itinerario sonoro carico di sofferenza e riflessioni legate alla vita dell’uomo. Non sfuggirà, in fase di ascolto, che i suoni di partenza dei quattro arpeggi avranno la loro origine sempre discendente: si evidenzia un forte contrasto di sentimenti legato alle scelte compositive. Dopo, la tensione viene meno e la banda si prepara a presentare la prima idea melodica. A tale proposta sono chiamati solo i primi clarinetti; la linea sonora si sviluppa, inizialmente, dall’alto verso il basso ma l’attenzione si pone soprattutto su due suoni “dolorosi”, tecnicamente ottenuti da un’appoggiatura inferiore, polarizzando tutto il primo segmento della composizione e conferendo un’autentica unicità espressiva. Come afferma lo stesso compositore: -“Il tema dei clarinetti è un chiaro riferimento a Bizet, precisamente alla “Sinfonia in Do Maggiore” e più specificamente al solo dell’oboe presente nell’Adagio”-. I primi clarinetti sono sostenuti sul tempo “forte” dal clarinetto basso, dal sassofono baritono, dal sassofono basso, dal flicorno basso e contrabbasso, dalla grancassa. Si occupano del tempo “debole” i secondi e i terzi clarinetti, il sassofono contralto, i corni e i tromboni. L’immancabile ritornello ravviva la proposta ritmico-melodica con degli interventi mirati, con un leggero effetto dialogante, ad amplificare la linea tematica, affidata ai baritonali. In questo contesto, è necessario sottolineare i micro-interventi affidati al flauto, all’oboe e al clarinetto piccolo in mib: saranno utili da ricordare al termine del percorso per un richiamo affettivo legato ai ricordi dell’autore. L’intervento (in levare) delle trombe apre la seconda parte della composizione.

Questo intervento andrà a confluire nella fase immediatamente dopo l’arpeggio, dove interverranno anche le trombe con un brevissimo segmento melodico discendente. L’ascoltatore sarà così immediatamente immerso in questo “scuro” percorso iniziale, come se il compositore volesse attirare la sua attenzione con tutta la forza strumentale e condurlo nell’itinerario sonoro carico di sofferenza e riflessioni legate alla vita dell’uomo. Non sfuggirà, in fase di ascolto, che i suoni di partenza dei quattro arpeggi avranno la loro origine sempre discendente: si evidenzia un forte contrasto di sentimenti legato alle scelte compositive. Dopo, la tensione viene meno e la banda si prepara a presentare la prima idea melodica. A tale proposta sono chiamati solo i primi clarinetti; la linea sonora si sviluppa, inizialmente, dall’alto verso il basso ma l’attenzione si pone soprattutto su due suoni “dolorosi”, tecnicamente ottenuti da un’appoggiatura inferiore, polarizzando tutto il primo segmento della composizione e conferendo un’autentica unicità espressiva. Come afferma lo stesso compositore: -“Il tema dei clarinetti è un chiaro riferimento a Bizet, precisamente alla “Sinfonia in Do Maggiore” e più specificamente al solo dell’oboe presente nell’Adagio”-. I primi clarinetti sono sostenuti sul tempo “forte” dal clarinetto basso, dal sassofono baritono, dal sassofono basso, dal flicorno basso e contrabbasso, dalla grancassa. Si occupano del tempo “debole” i secondi e i terzi clarinetti, il sassofono contralto, i corni e i tromboni. L’immancabile ritornello ravviva la proposta ritmico-melodica con degli interventi mirati, con un leggero effetto dialogante, ad amplificare la linea tematica, affidata ai baritonali. In questo contesto, è necessario sottolineare i micro-interventi affidati al flauto, all’oboe e al clarinetto piccolo in mib: saranno utili da ricordare al termine del percorso per un richiamo affettivo legato ai ricordi dell’autore. L’intervento (in levare) delle trombe apre la seconda parte della composizione.

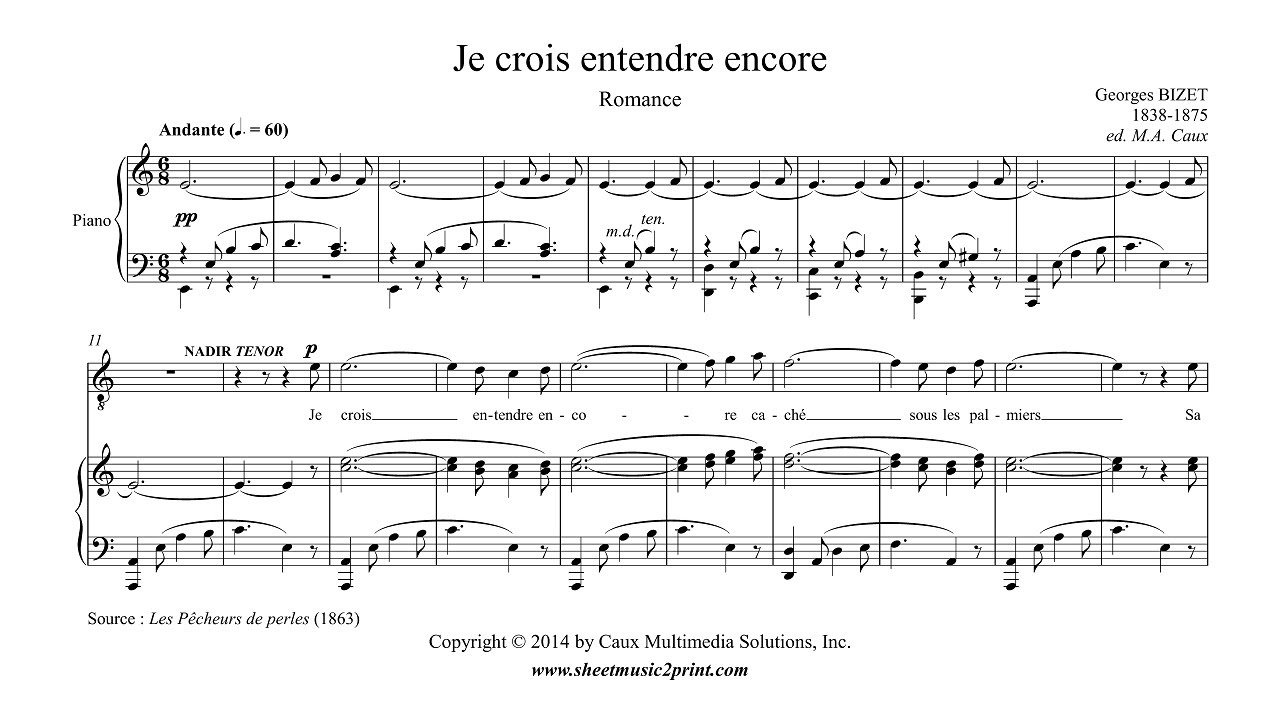

A tale linea melodica (sempre con suoni lunghi discendenti) si contrappone tutto il resto dell’organico bandistico mediante un supporto prettamente ritmico, al fine di realizzare un ampio tappeto armonico sul quale le trombe catturano completamente l’attenzione dell’ascoltatore. La tensione è molto alta e ne scaturisce una forte emotività interiore. Occorreranno gli interventi del flauto, dell’oboe, del clarinetto piccolo in mib, dei primi clarinetti, dei secondi e terzi clarinetti, del sassofono soprano, del sassofono contralto, del flicorno sopranino e dei due flicorni soprani per “ammorbidire” il forte impatto sonoro precedente. Si tratta, apparentemente, di un leggero episodio in cui i baritonali si insinuano tra gli altri strumenti per tessere un efficace momento compositivo in forte contrasto con il precedente esposto attraverso le trombe. La dualità di questo segmento rappresenta il momento centrale della vivacità compositiva poiché convivono i forti e contrapposti sentimenti del compositore, in cerca di un possibile equilibrio sempre precario, sempre incerto come il suo animo. L’arrivo della “luce”, attraverso la tonalità maggiore, conduce il brano in un nuovo contesto sonoro, forse in una momentanea situazione ricca di speranza e di circoscritti, indelebili e piacevoli ricordi personali. Il tappeto armonico composto da terzine vede protagonisti i secondi e terzi clarinetti, supportati dai corni, dai tromboni e dal tamburo. Il tempo forte è curato dal clarinetto basso, dal sassofono baritono, dal sassofono basso, dal flicorno basso e contrabbasso. Ricompaiono, quindi, quei microinterventi, precedentemente evidenziati, affidati al flauto, all’oboe, al clarinetto piccolo in mib, ai primi clarinetti e al sassofono soprano: saranno presenti in questa parte e riutilizzati nel finale della marcia. Si tratta di cinque suoni, come evidenzia il compositore: -“Richiamano le risposte degli archi nell’aria del tenore “Je crois entendre encore”

una partitura della romanza che ha ispirato la composizione di Pasquale Vene

, da “I Pescatori Di Perle” di Georges Bizet (1838-1875), opera che mi porta ad un lontano ricordo di mio padre, che, appassionato di bande come mio nonno, mi portò a sentire una banda in una calda mattina d’estate in un paese vicino al mio. All’epoca non conoscevo quell’aria e non sapevo neanche cosa fosse un’opera, per questo rimane in me un incancellabile ricordo” -.

Georges Bizet

una banda impegnata in cassarmonica con “I Pescatori Di Perle”

un recente allestimento teatrale dell’opera di Georges Bizet

Il tema della nuova sezione è affidato ai baritonali, che col loro timbro scuro diffondono un’immediata serenità, conducendo l’ascoltatore ad un momentaneo e tranquillo spazio sonoro in cui potrà ritrovare se stesso, lontano dagli affanni della vita. Si percepisce una sensazione di assoluta assenza della dimensione spazio-tempo. Nel momento in cui anche il resto dell’organico propone tale linea melodica, il brano si muove dinamicamente verso una nuova area sonora e la marcia abbandona man mano quella capacità di rendere più “umano” un sentimento doloroso, forse mai accettato. Anche gli squilli delle trombe contribuiranno all’allontanamento definitivo dello stato emotivo innanzi sottolineato. Il ritorno suggestivo della fase introduttiva è quindi l’inequivocabile segnale che il percorso musicale è giunto al termine: un itinerario molto doloroso, in cui alcune volte si è potuta percepire una flebile luce di speranza, indispensabile ad ogni essere umano.

Antonio Martino